ニュース

2025年10月23日(木)

法医科学講座 早川 輝 教授が著者となる学術論文が国際誌『Journal of Molecular Medicine』に掲載されました

論文タイトル

FATP1-mediated fatty acid uptake in renal tubular cells as a countermeasure for hypothermia

著者名

Kie Horioka, Hiroki Tanaka, Shimpei Watanabe, Shinnosuke Yamada, Shuhei Takauji, Akira Hayakawa, Shotaro Isozaki, Keisuke Okaba, Namiko Ishii, Ayumi Motomura, Hiroyuki Inoue, Lynda Addo, Daisuke Yajima, Yoichiro Takahashi, Henrik Druid, Lasse Pakanen & Katja Porvari

掲載誌

Journal of Molecular Medicine

研究等概要

研究背景)

低体温症は、深部体温が35℃以下に低下することで引き起こされる症状の総称であり、その最悪の転帰が死(凍死)です。法医解剖された凍死体では、腎臓尿細管細胞に脂肪滴の蓄積が観察されることがあります。この所見は、ヒトが低体温に陥った際、何らかの脂質代謝変化が起こった証拠と考えられますが、脂肪滴が形成される機序について解析されていませんでした。そこで、本研究では、低体温時の血中および腎尿細管上皮細胞における、エネルギー代謝変化と細胞内脂質蓄積のメカニズムを明らかにすることを目的としました。

(研究結果)

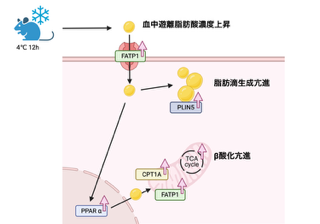

低体温症マウスは、血漿中と腎臓組織中の遊離脂肪酸と中性脂肪の濃度がコントロール群と比較して高いことが明らかとなりました。また、低体温症マウスではヒト凍死体と同様に、腎臓尿細管細胞に脂肪滴の蓄積が認められました。脂肪滴形成に関わる因子を特定するため行った網羅的遺伝子発現およびタンパク質発現解析から、脂質取り込みや脂肪滴形成に関わる因子、脂肪酸代謝亢進に関連する因子(FATP1,PPARα, PLIN5, CPTA1)のRNAとタンパク質発現の上昇を認めました。次に、脂肪酸代謝のファーストステップとなる脂肪酸取り込みを司るFATP1の機能を抑制することによる腎臓尿細管細胞への影響について、調べました。FATP1が抑制されたマウスの腎臓尿細管では細胞障害所見が認められたことから、低体温時は腎臓尿細管細胞の脂肪酸代謝を亢進させることにより、細胞を保護する機能を維持していることがわかりました。

低体温症は人種、性別、年齢、病歴等に関係なく全世界の人に対して死亡リスクがあるといえます。本研究は低体温症および凍死が各国共通の重大な問題であるという認識の上、フィンランド・オウル大学、スウェーデン・カロリンスカ研究所との国際共同研究として取り組んでおり、国際的かつ学際的研究へ発展させることができました